Canali

Ultime news

Ultimi articoli

Le ultime dal Forum |

La Grande Guida ad Ubuntu 12.04 LTS, il Pinguino alla portata di tutti22/02/2013 - A cura di

Correlati TagPassa qui con il mouse e visualizza le istruzioni per utilizzare i tag! Requisiti minimiPartiamo dai requisiti hardware necessari per far girare egregiamente Ubuntu 12.04 sulle nostre macchine. I requisiti minimi richiesti sono:

Richieste in linea con i moderni sistemi operativi: qualsiasi PC da 6 anni a questa parte è in grado di far girare egregiamente Ubuntu in un scenario d'utilizzo casalingo standard (navigazione web, controllo posta, ascolto musica, visione DVD e P2P). Per l'utilizzo intensivo (videoediting, conversioni audio/video, Virtual Machine), per i videogiochi e per le sessioni multi-tasking avanzate è consigliata la presenza di almeno queste caratteristiche (dove non citati sono validi i requisiti minimi già esposti sopra):

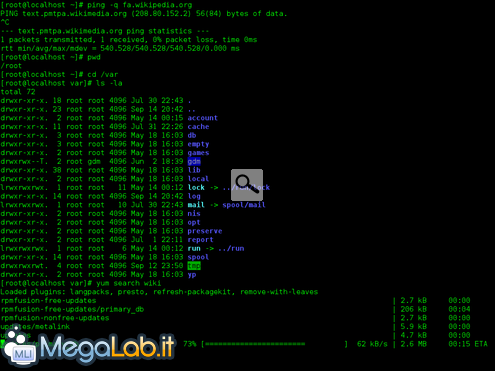

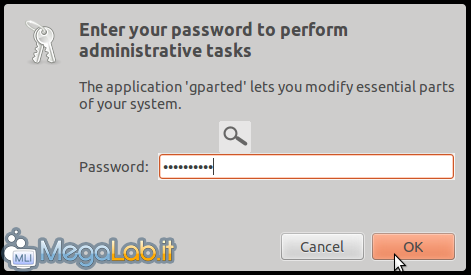

Per chi è in cerca di leggerezza assoluta (magari per rimpiazzare Windows XP su sistemi più vecchi di 7 anni) consiglio di provare le versioni "alleggerite" di Ubuntu: Xubuntu o Lubuntu, con ambienti grafici molto leggeri e poco esigenti di risorse. Per praticità in questo articolo verrà trattato solo il rilascio standard di Ubuntu, con l'ambiente grafico Unity. NOTA BENE: se installate Ubuntu in dual boot con i sistemi Microsoft, è altamente consigliato deframmentare la partizione contenente Windows, per prevenire problemi dovuti ad un file system troppo frammentato durante il ridimensionamento tipico dell'installazione di Ubuntu. Se intendete solo provare il Live tale precauzione è superflua. Di seguito tratteremo, per sommi capi e con parole semplici, alcuni concetti molto importanti, che risulteranno utili durante l'installazione e l'impiego di Ubuntu. Potete anche saltare la seguente sessione, ma rischiate di trovarvi davanti a termini o parole incomprensibili durante la lettura di questa guida. Il tempo perso per capire i concetti qui espressi è tempo guadagnato quando vi troverete davanti al sistema installato. Accenni di terminale, comandi e shellMolti utenti "Windowsiani" sentono la parola "Linux" e pensano subito ad una finestra nera con una serie indecifrabile di scritte Inutile nascondersi: questo tipo di approccio era il più diffuso sui sistemi GNU/Linux fino a circa 10 anni fa. La situazione attuale è decisamente diversa: gli ambienti grafici si sono evoluti per diventare sempre più amichevoli da gestire e i vari software di gestione dei pacchetti hanno reso l'installazione dei software estremamente facile, ordinata e precisa, anche rispetto ai sistemi Windows (vi renderete conto di tale affermazione più avanti). Le distribuzioni hanno fatto talmente tanti progressi al punto di poter affermare che, al giorno d'oggi, si può usare una distribuzione GNU/Linux senza conoscere un singolo comando da terminale, o limitandosi a pochissimi comandi semplici e ben gestibili. Ciò non significa che il terminale sia morto, anzi: in alcuni frangenti facilita in maniera impressionante i compiti normalmente eseguiti via interfaccia, riducendo ad un singolo clic il compito svolto in 4-6 clic via GUI. Quindi il terminale ha assunto i contorni di "cassetta degli attrezzi", pronta ad intervenire in caso di capricci dei programmi ad interfaccia. Vien da sé che avere una "cassetta degli attrezzi" in casa, ma non sapere come usarla in caso di necessità, rende inutile la presenza della stessa. Per questo, nel limite del possibile, è altamente consigliato imparare ad usare questo potentissimo strumento, almeno nei suoi rudimentali; sapere subito cosa tirare fuori dalla "cassetta degli attrezzi" permetterà di ridurre al minimo il disagio provocato da eventuali problemi. Delle validissime guide sono disponibili nella sezione Linux del nostro forum, oppure visionando la documentazione ufficiale di Ubuntu (Link1 e Link2). Senza strafare: è sufficiente sapere i comandi necessari per aggiornare ed installare, visionare le cartelle, cancellare file e accedere al file manager come super-utente (il 90% dell'attività svolta da chi usa il terminale). In questo articolo cercheremo di ridurre "al minimo" l'impiego del terminale, cercando di offrire un esperienza quanto più "shell-free". Alcune operazioni potrebbero inevitabilmente necessitare di passaggi dal terminale: in tal caso sarà sufficiente copia-incollare i comandi così come mostrati. Sudo o non sudo? Accenni di permessi amministrativiDiamo una rapida occhiata ai permessi amministrativi presenti in GNU/Linux. L'utente standard (creato al momento dell'installazione) beneficia di permessi amministrativi limitati: può creare/modificare/cancellare file presenti nella sua cartella principale (Home), utilizzare i programmi già installati, personalizzare l'aspetto del sistema e aggiungere file e cartelle al desktop. Non può installare nessun nuovo programma, non può accedere ai file di sistema e in generale compiere operazioni "pericolose" con i file d'impostazione ed i settaggi più avanzati. L'utente root è "il padrone del sistema": ha permessi amministrativi elevati, può modificare a piacere anche i file creati da utenti standard, modificare i file di sistema e installare/rimuovere i programmi. Visti gli elevati poteri di root (in grado sulla carta di fare moltissimi danni) su Ubuntu tale utente è disabilitato, non è possibile accedere al login con tali privilegi. Come via di mezzo è concesso all'utente standard di "elevare" i suoi privilegi per un limitato periodo di tempo, per beneficiare di alcuni privilegi normalmente riservati solo a root: tra queste emerge sicuramente l'installazione/disinstallazione dei programmi. Come vedremo più avanti, la password di login scelta durante l'installazione coinciderà con la nostra password di sudo (elevazione dei privilegi temporanea). Oltre al login, una distribuzione GNU/Linux come Ubuntu chiede questa password per l'installazione/disinstallazione dei programmi, attraverso una finestra d'avviso del tutto simile all'UAC già conosciuto sulle ultime versioni di Windows La password può essere richiesta sporadicamente anche per avviare alcuni programmi "speciali", capaci di provocare seri danni al sistema se usati incautamente (nell'immagine di sopra, abbiamo cercato di aprire GParted, un gestore delle partizioni dei dischi rigidi: è facile immaginare il rischio intrinseco nell'utilizzare tale applicativo). Per chi stesse già sbuffando per l'elevato livello di intralcio di sudo, mi permetto di mettere in luce alcuni vantaggi di tale soluzione:

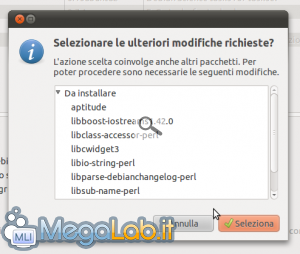

Accenni di pacchetti, dipendenze, DEB, sorgenti e repositoryIl software su Ubuntu (e in buona parte il sistema stesso) viene gestito attraverso un'insieme ben preciso di "pacchetti". I pacchetti sono la singola entità con cui può essere identificato un programma o le componenti di un programma dentro Ubuntu. Si parte dal pacchetto più semplice: basta installarlo e il programma associato sarà reso disponibile all'esecuzione. Alcuni pacchetti sono più complessi: per funzionare richiedono la presenza di ulteriori pacchetti, necessari affinché vengano espletate tutte le funzioni. Così nasce la definizione di "dipendenza": sono tutti quei pacchetti "aggiuntivi" richiesti dal pacchetto base. Un pacchetto così avanzato non funziona senza l'installazione contemporanea dei pacchetti aggiuntivi, è completamente "dipendente" da loro per il funzionamento. Una singola dipendenza può essere utilizzata eventualmente anche da più di un software (funzionamento simile alle librerie DLL di Windows). Tutti i gestori di pacchetti disponibili per Ubuntu (Software Center, Synaptic) gestiscono in automatico le dipendenze dei programmi (se richieste), all'utente viene al massimo richiesta la conferma per l'installazione dei componenti aggiuntivi (comportamento tipico di Synaptic). I pacchetti quindi sono, con i dovuti distinguo, paragonabili ai pacchetti .msi o ai file con estensione .exe disponibili per Windows, con la differenza di mostrarsi spesso interconnessi tra loro. NOTA BENE: la rimozione delle dipendenze spesso mette fuori uso il software o i software collegati ad esse. Fate estrema attenzione e rimuovete i software solo tramite gestori di pacchetti (Ubuntu Software Center o Synaptic). I pacchetti singoli compatibili con Ubuntu sono riconoscibili facilmente, poiché ereditano l'estensione della distribuzione madre Debian; i pacchetti gestibili presentano l'estensione .deb. Basta un doppio clic su un file (pacchetto) .deb per avviare l'installazione tramite Gestore pacchetti associato (USC o GDebi). Utilizzando un gestore avanzato come Synaptic ci renderemo conto che tutto il sistema fonda le proprie basi su un numero elevato di pacchetti: dal kernel fino all'interfaccia, sono tutti componenti "spacchettati" e configurati. Qui sorge una domanda: Ubuntu fornisce tanto software da installare, senza visitare siti o aggiungere nessun pacchetto a mano. Il sistema dove preleva questi programmi? Di base Ubuntu contiene un "indice di pacchetti", una sorta di elenco telefonico contente i siti per i pacchetti prelevabili dai server Canonical. Tale indice è chiamato sources.list. Tale elenco di siti viene aggiornato periodicamente, il confronto tra la versione del pacchetto installato e quella presente sui siti, premette di evidenziare come "aggiornabili" i pacchetti obsoleti. Grazie a questi sorgenti Ubuntu preleva gli aggiornamenti in automatico non solo per il sistema, ma anche per tutti i software installati. Sempre da questi sorgenti vengono prelevati i pacchetti quando installiamo nuovi programmi. E se i software (e i relativi pacchetti) non sono presenti nell'Ubuntu software center? O si installano a mano oppure, se i pacchetti "dipendenti" sono troppi e/o si vuole tenere tutto aggiornato, si aggiunge una sorgente gestita da sviluppatori esterni. Tale fonte esterna viene riconosciuta come repository. Non c'è quel software che cerco nel gestore? Aggiungo a mano il repository ed installo da questo, con la certezza che posso ottenere anche gli aggiornamenti futuri sul software installato da tale sorgente. Non è un'operazione alla portata di tutti, ma Ubuntu Tweak (ne risentiremo parlate tra poche pagine) permette di abilitare con pochi clic i sorgenti esterni di molti software famosi, utile per mantenere sempre aggiornati i nostri programmi preferiti. Avvio del Live CD ed installazione La Grande Guida ad Ubuntu 12.04 LTS, il Pinguino alla portata di tutti Pagine

Segnala ad un amico |

- Unisciti a noi

- | Condizioni d'uso

- | Informativa privacy

- | La Redazione

- | Info

- | Pressroom

- | Contattaci

© Copyright 2025 BlazeMedia srl - P. IVA 14742231005

- Gen. pagina: 1.93 sec.

- | Utenti conn.: 136

- | Revisione 2.0.1

- | Numero query: 47

- | Tempo totale query: 0.06