Canali

Ultime news

Ultimi articoli

Le ultime dal Forum |

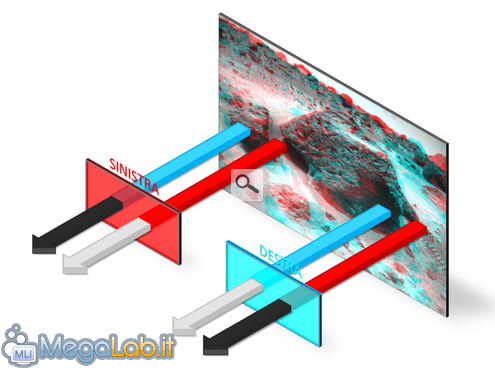

Correlati TagStereoscopiaDiversamente da quanto molte persone pensano, quasi 180 anni fa, proprio mentre nasceva la fotografia, era già noto il principio alla base della percezione della profondità. Fu infatti l'ingegnere e fisico Charles Wheatstone ad inventare nel 1832 un apparecchio, detto stereoscopio, in grado di rendere possibile l'illusione. Inizialmente la stereoscopia fu un semplice passatempo, ma ben presto l'interesse del mondo cinematografico si fece sentire: negli anni'50 (sebbene siano state fatte numerose esperienze di cinema "tridimensionale" nei decenni precedenti) fu prodotto un gran numero di pellicole stereoscopiche che sfruttavano il sistema anaglifo o quello della luce polarizzata, metodi successivamente ripresi in diversi film dei decenni successivi. Esistono differenze tra i primi "stereogrammi" statici e le recentissime produzioni hollywoodiane? In linea di principio no, essendo entrambi sviluppati sul medesimo meccanismo e in generale sulla stessa tecnologia di base. Tuttavia è indiscutibile che gli intenti nel rendere il cinema 3D fortemente "realistico" sono stati raggiunti appieno. Vediamo allora quali sono e come funzionano le tecnologie che rendono tutto ciò possibile. Sistemi stereoscopiciTutti i sistemi stereoscopici, dal più rudimentale al più avanzato hanno in comune gli stessi scopi e lo stesso principio generale di funzionamento: come abbiamo visto, essi sono progettati per ingannare il nostro cervello inducendolo a dedurre una tridimensionalità inesistente proponendo a ciascun occhio immagini simili ma non identiche, riprese sulla stessa linea ma ad una distanza di circa 6 cm l'una dall'altra. AnaglifoSi tratta del sistema di più immediata realizzazione per ottenere l'effetto di profondità. In questo sistema, ampiamente utilizzato in passato essendo realizzabile a basso costo ma ormai limitato soprattutto ad alcune applicazioni fotografiche e scientifiche, le due immagini da sottoporre allo spettatore sono fuse in un'unica rappresentazione. È necessario però trovare un sistema che permetta di discriminare le due immagini (destinate l'una all'occhio sinistro e l'altra all'occhio destro): la soluzione è fornita da un paio di filtri cromatici. Nel momento in cui le due immagini sono catturate (da una macchina fotografica o da una macchina da presa) sono applicati due filtri colorati sugli obiettivi, oppure il medesimo risultato può essere ottenuto in sede di post produzione (ad oggi la scelta ampiamente preferibile). La scelta dei colori è in teoria arbitraria, ma è chiaro che per ottenere una discriminazione netta e priva di ambiguità delle due immagini, i colori dei filtri dovrebbero essere quanto meno simili. Per questo motivo sono comunemente utilizzati filtri rossi (per l'obiettivo sinistro) e filtri ciano (per l'obiettivo destro), e nelle regioni in cui i due colori si sovrappongono si otterrà una dominanza bianca. Sono comunque utilizzate altre coppie di filtri, ma con frequenza minore, come quelle blu/giallo e magenta/verde. Affinché il cervello possa interpretare l'immagine, i colori dei filtri vanno eliminati da appositi occhiali costruiti con pellicole degli stessi colori usati riprendendo le immagini, in modo che ogni occhio, coperto dalla pellicola colorata, filtri il colore corrispondente dall'immagine. In questo modo la corteccia è in grado di confrontare le due immagini raccolte dagli occhi, anche se stampate sovrapposte. Le lenti degli occhialini si comportano come filtri ottici ad assorbimento. In generale questo tipo di filtri, colorati e trasparenti, "trasmettono" (cioè lasciano passare) tutte le lunghezze d'onda che non assorbono. Poiché il colore è un fenomeno percettivo che si manifesta per captazione da parte dell'occhio di lunghezze d'onda riflesse dall'oggetto (le uniche a non essere assorbite), il filtro rosso appare tale perché assorbe lunghezze d'onda percepite come "rosse". In virtù della proprietà dei filtri ottici ad assorbimento, la lente rossa "trattiene" la componente dello stesso colore (che apparirà all'occhio schiarita e quasi bianca), mentre lascia passare tutte le altre lunghezze d'onda. Trattandosi però di un filtro colorato, le lunghezze d'onda "trasmesse" saranno influenzate dal colore del filtro stesso: per questo motivo la componente ciano dell'immagine sarà percepita come tendente al nero, trattandosi di colori complementari che vengono sommati. La somma tra i colori "trasmessi" dal filtro ed il colore del filtro stesso è anche responsabile del leggero viraggio verso il verde delle immagini anaglifiche a colori. Un discorso esattamente opposto vale invece per il filtro ciano, che quindi blocca la componente ciano dell'immagine, e lascia passare tutte le altre componenti fornendo nelle zone rosse la percezione di un colore scuro. La tecnica anaglifica è chiaramente vantaggiosa per via del bassissimo costo e della facile riproducibilità, ma a suo sfavore gioca sicuramente la resa cromatica dell'immagine. Polarizzazione lineare Tecnologia 3D: come funziona realmente? Segnala ad un amico |

- Unisciti a noi

- | Condizioni d'uso

- | Informativa privacy

- | La Redazione

- | Info

- | Pressroom

- | Contattaci

© Copyright 2025 BlazeMedia srl - P. IVA 14742231005

- Gen. pagina: 0.99 sec.

- | Utenti conn.: 133

- | Revisione 2.0.1

- | Numero query: 43

- | Tempo totale query: 0.08